Worum geht‘s?

Eckdaten des Films:

Ein Film von Marc Meillassoux und Mihaela Gladovic

Länge: 86 Minuten

Erscheinungsjahr, Produktionsland: 2017, Frankreich/Deutschland

Produktion: Deepdocs

empfohlen ab 13 Jahren, Dokumentarfilm

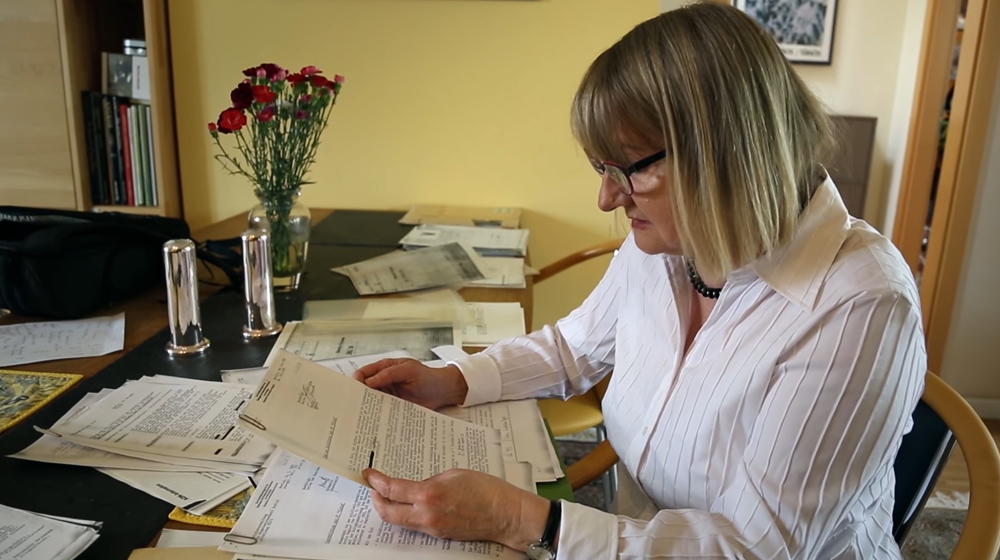

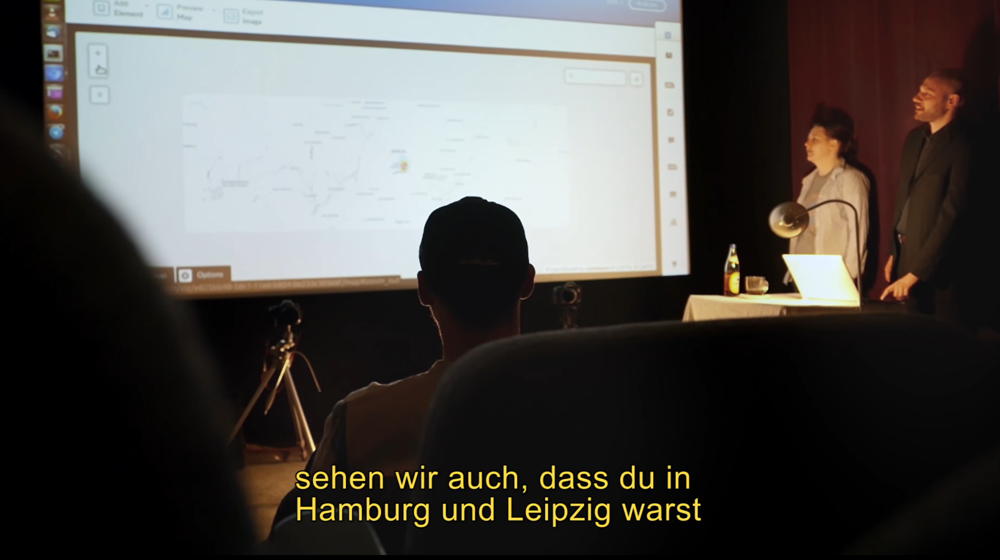

„Nothing to Hide“ ist ein Dokumentarfilm, der sich mit den Themen Datensammlung und Massenüberwachung sowie deren tatsächlichen und potenziellen Folgen beschäftigt. Im Zentrum steht dabei die bei vielen Menschen verbreitete Einstellung, man habe nichts zu verbergen. Deshalb seien Datensammlung und Überwachung kein Problem. In dem Film kommen Betroffene von Überwachung zu Wort und erzählen von ihren Gefühlen und Erfahrungen. Parallel dazu zeigt der Film ein Experiment zur Datensammlung und digitalen Überwachung. Die Daten eines Probanden werden über mehrere Wochen gesammelt und am Ende von einer Datenexpertin ausgewertet. Dabei zeigen sich die Dimensionen des Informationsgehalts von Daten und die möglichen Nebeneffekte der Datensammlung.

Welche medienpädagogischen Themen werden im Film angesprochen

- Staatliche und unternehmerische Überwachung und Auswertung von Daten

- Wert von Daten

- Datenethik

- Datenmissbrauch

- Privatsphäre

- Massenüberwachung

- Bewegungsprofile

Datensammeln im Hintergrund

Iimmer wieder kommt es zu einem medialen Aufschrei, wenn bekannt wird, dass Unternehmen, Organisationen oder Regierungen die Daten von Nutzer:innen oder der Bevölkerung großflächig sammeln und sie somit überwachen. Dabei sollte das Problem eigentlich bekannt sein. Bei jedem Besuch von Internetseiten müssen Nutzer:innen deren Betreibern die Berechtigung geben (oder differenziert widersprechen), Cookies zu speichern, meist zumindest die technisch notwendigen. Auch die Nutzungsbedingungen, die AGBs von Facebook, Google und Co. und natürlich der Anbieter von Apps für Web und Smartphone, beinhalten das Speichern von Daten. Diesen AGBs muss vor der Nutzung aktiv zugestimmt werden, wobei wohl nur eine verschwindende Minderheit sie tatsächlich durchliest. Diese Praktik ist so sehr in das alltägliche Leben und das digitale Handeln eingebunden, dass die Freigabe der persönlichen Daten oftmals nicht (mehr) wahrgenommen wird.

Genauso ist der Wert der Daten, die durch das Agieren im digitalen Raum entstehen, häufig nicht transparent. Unmengen von Informationen gehen aus vermeintlich banalen Handlungen wie Suchanfragen, Onlinekäufen, Wegbeschreibungen usw. hervor. Bei einer genauen Analyse dieser Daten können ganze Tagesstrukturen, politische Orientierungen und vieles mehr offengelegt werden. Die Analyse geschieht mit den heutigen technischen Möglichkeiten durch KI und Computerprogramme und schafft es so, Menschen in Sekundenschnelle zu kategorisieren. Diese Einteilung dient anschließend diversen Zwecken. Beispielsweise kann so personalisierte Werbung geschaltet oder die Manipulation politischer Meinungen betrieben werden.

Das Wissen über Datensammlung und ihre Folgen als Lösung

Diese Punkte stellen nur einige Gefahren der Datensammlung und der (digitalen) Massenüberwachung dar. Die Auswirkungen dieser Praktiken sind massiv und weitreichend. Durch die gezielte Nutzung der Daten kommt es zu einer Gefährdung der Privatsphäre, der Demokratie und der Freiheit. Deshalb ist es wichtig, sensibel für die Thematik zu sein und sich mit den privaten wie gesellschaftlichen Folgen der Datensammlung zu beschäftigen. Die Möglichkeit der globalen Überwachung und Datenspeicherung ist erstmals in der Geschichte der Menschheit gegeben. Deshalb müssen Standards, Gesetze und Grenzen festgelegt werden, die zum Wohl der Menschen und zur Wahrung ihrer Privatsphäre beitragen.

Das Experiment in „Nothing to Hide“ zeigt sehr deutlich, welche Informationen aus einfachen Aktivitäten mit dem Smartphone und dem Laptop gezogen werden können. In dem Experiment arbeiten die Wissenschaftler:innen nicht einmal mit dem Inhalt von Konversationen, sondern nur mit den gesammelten Metadaten. Das zeigt, dass auch die Information, wer mit wem wann kommuniziert sehr viel Informationen für eine Profilbildung enthält. Gleichzeitig zeigen die Statements der Expert:innen, welche Folgen und Auswirkungen diese Art der Überwachung haben kann.

Güterabwägung

Dabei gibt es persönliche und gesellschaftliche Folgen. Bei einer politischen Nutzung der Daten kann es zur Manipulation der politischen Meinung in der Bevölkerung und damit zur Beeinflussung von Machtverhältnissen kommen. Durch die Kategorisierungen können rassistische und andere ungerechte Strukturen perpetuiert und gefördert werden, ohne dass die Bevölkerung dies aktiv und wissentlich unterstützt. Das Bewusstsein über die permanente Beobachtung der eigenen Handlungen schränkt Menschen auf ganz persönlicher Ebene ein. Denn das Verhalten verändert sich, wenn die Menschen wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Entscheidungen sind dann nicht mehr frei. Nicht zu vernachlässigen sind auch die psychischen Folgen, die auftreten können, wenn sich Personen permanent beobachtet fühlen.

Großflächige Datenerhebungen können aber auch positive Zwecke haben. Bei einer selektiven und zumindest teilanonymisierten Datensammlung können Informationen erhoben werden, die gesellschaftlich sinnvoll eingesetzt und genutzt werden können. Sie ermöglichen beispielsweise die Verhinderung von Verkehrsstaus oder den Schutz der Gesellschaft vor Pandemien. Dabei ist nicht zu vergessen, dass es immer zu einer Art Tauschhandlung von Freiheit und Sicherheit kommt, wenn Daten großflächig gesammelt und gespeichert werden.

Wenn Menschen behaupten, dass sie nichts zu verbergen haben und es deshalb egal sei, ob sie beobachtet oder ihre Daten gesammelt würden, kann das oftmals als eine Art Schutzbehauptung verstanden werden. Häufig sind sie sich über die Tatsache ebenso wie die Tragweite ihrer Datenpreisgabe nicht bewusst. Kaum einer von ihnen würde das Handy und den Computer mit allen Passwörtern einer fremden Person im analogen Leben anvertrauen.

Handlungsmöglichkeiten kennen und nutzen

Der Schutz der Privatsphäre ist ein Grundrecht. Es gibt Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es ist daher essenziell zu wissen, welche Spuren das eigene Verhalten im Internet hinterlässt, was damit preisgegeben wird und wie die Daten verwendet werden können. Sich darüber bewusst zu werden, ist der erste Schritt zur Beschäftigung mit dem Thema Datensammlung und Massenüberwachung.

Wichtig ist dabei die Auseinandersetzung mit den möglichen und tatsächlichen Auswirkungen. Es gilt, kritisch zu hinterfragen, ob das jeweilige mediale und digitale Umfeld den eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht und wo Vorsicht geboten ist. Die Akzeptanz der Monopolstellung einzelner Unternehmen und der Macht, die diese dadurch bekommen, ist eine gesellschaftliche und politische Frage. Zwar gibt es für den Einzelnen Möglichkeiten, dieses Monopol zu umgehen. Letztlich bedarf es aber eines gesellschaftlichen Bewusstseins und einer Änderung des Verhaltens eines Großteils der Gesellschaft, um effektiv und nachhaltig die Macht einzelner Unternehmen und Organisationen einzuhegen. Dazu gehört auch, wo es möglich ist, freie Tools und Messenger zu nutzen, die Alternativen zu den Angeboten großer Datenkonzerne bieten. Grundlegend dafür ist letztlich die Motivation, sich mit den technischen Möglichkeiten und Funktionen auseinanderzusetzen und in diesem Bereich Medienkompetenz zu erwerben.

Anschließend an diesen Lern- und Erkenntnisprozess können entsprechende Konsequenzen gezogen werden, wie beispielsweise die ausschließliche Nutzung von DSGVO-konformen Programmen, die strengeren Regeln bei der Datenspeicherung folgen. Aus dem individuellen Verhalten können durch Austausch und gegenseitige Aufklärung kollektive gesellschaftliche Prozesse und Ressourcen entstehen. Das kann dazu führen, dass Unternehmen und Programme, die die Privatsphäre von Menschen missachten, gemieden werden. Durch die Dezentralisierung von Diensten und die Forderung von Transparenz können die Menschen die Verbreitung ihrer eigenen Daten besser kontrollieren und generell Datenmissbrauch vorbeugen.

Zum Einsatz in der (außer-)schulischen Medienarbeit mit Jugendlichen

Jugendliche verbringen viel Zeit an ihren Smartphones, an anderen digitalen Geräten und in Social Media. Gerade in den Sozialen Medien spielen Datenschutzverletzungen und die Erhebung von Daten eine entscheidende Rolle. Häufig sind Jugendliche durch ihre Aktivitäten auf diesen Seiten besonders betroffen von Datensammlung, dabei meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Da sich gerade zu Beginn von Routinen und Handlungen feste Verhaltensmuster einspielen, ist es ratsam, mit Jugendlichen von Anfang an über ihr Verhalten und ihre digitalen Spuren zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren.

Die Gefahr hinter der Sammlung persönlicher Daten ist zunächst eine sehr abstrakte und vermeintlich weit entfernte. Es ist für die Jugendlichen schwer vorstellbar, dass diese Daten später Auswirkungen auf persönliche und wirtschaftliche Faktoren wie Kreditwürdigkeit und Krankenkassenbeträge oder die Chancen auf einen Job haben können. Diese Themen haben für (jüngere) Jugendliche tendenziell wenig Relevanz. Gerade deshalb ist es wichtig, frühzeitig darüber zu sprechen. Denn von Beginn ihrer digitalen Aktivitäten an müssen sie ein kritisches Bewusstsein entwickeln. Die potenziellen Gefahren und Folgen anzusprechen, kann die Jugendlichen für den Wert ihrer persönlichen Daten sensibilisieren und ihre Zukunft schützen.

Die Thematisierung der Datensammlung und Massenüberwachung fördert das Bewusstsein für die eigenen Rechte im digitalen Raum und verdeutlicht den Stellenwert der Privatsphäre. In diesem Zusammenhang sind auch die Folgen der Einschränkung von Privatsphäre und Freiheit in ihren politischen Dimensionen zu diskutieren. Zudem sollen Gespräche über die Möglichkeiten, sich vor dem Missbrauch der persönlichen Daten zu schützen, stattfinden. Schutzmaßnahmen sollen gemeinsam eruiert, erprobt und getroffen werden. Dadurch wird die Medienkompetenz in den Dimensionen Medienwissen und Medienkritik gefördert. Ziel muss es sein, die Jugendlichen durch praktische Medienarbeit intrinsisch zu motivieren, sich für ihre Rechte und ihre Privatsphäre einzusetzen, kritische Entscheidungen in rechtlichen Dimensionen zu treffen und für diese einzustehen.

Zum Einsatz mit Erwachsenen

Genauso wie Jugendliche bewegen sich selbstverständlich auch Erwachsene im Netz und in der digitalen Realität. Auch für sie ist das Bewusstsein über die im Hintergrund ablaufenden technischen Prozesse und ihre Funktionen und Konsequenzen von hoher Relevanz. Nicht nur weil sie, genau wie die Jugendlichen, selbst betroffen sind, sondern auch, weil Erwachsene in der Gesellschaft und der Politik durchaus Macht und Einfluss besitzen. Erwachsene sind zudem häufig besser vernetzt und haben durch ihre beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten eine größere Lobby. Deshalb ist es sinnvoll, sich auch mit Erwachsenen über die digitale Datensammlung und Massenüberwachung auszutauschen. Auch sie sollten über Möglichkeiten des Schutzes informiert sein. Sie sollten ihre Stimme nutzen, um den Diskurs anzustoßen und für Veränderungen einzustehen.

Zudem erfüllen Erwachsene eine Vorbildfunktion. Das Verhalten, das sie in Bezug auf Datenschutz vorleben, hat einen Einfluss auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie sollten ihr eigenes Verhalten reflektieren und sich selbst intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, um ein souveränes und wissensbasiertes Verhalten vorzuleben. Wenn sich Erwachsene damit beschäftigen, wie sie sich vor der Sammlung und dem Missbrauch ihrer Daten schützen können, können sie dieses Wissen an die jüngere Generation weitergeben und so nachhaltig gegen die Verletzung der Privatsphäre und Datenmissbrauch vorgehen. Somit kann man durch die Diskussion und das Gespräch mit erwachsenen Menschen dazu beitragen, dass auch die Jugendlichen sensibilisiert werden und es durch den generationsübergreifenden Austausch zu gemeinsamen und sicheren Lösungen kommt.

Anknüpfungspunkte für aktive Medienarbeit

Toolsammlung DSGVO-konformer Programme

Die Teilnehmenden begeben sich in Kleingruppen. Ihre Aufgabe ist es, DSGVO-konforme Programme zu recherchieren. Es können, je nach Aufgabenstellung, willkürlich Programme ausgewählt werden oder gezielt solche, die gängige Programme wie Messengerdienste oder Soziale Medien ersetzen. Die Ergebnissee werden in geteilten Dokumenten wie Etherpad oder Taskcards gesammelt und anschließend auf Plakaten – analog oder virtuell (beispielsweise mit Miro oder Oncoo) – präsentiert. Durch die digitale Sammlung der Ergebnisse stehen sie bei der Suche nach Tools und Programmen immer wieder zur Verfügung.

Eine Unterstützung bietet dabei die Toolsmap der Clearingstelle Medienkompetenz. In dieser sind zahlreiche nützliche Tools aufgelistet, derer man sich bei der Medienarbeit bedienen kann. Eine Vielzahl von ihnen ist DSGVO-konform und kostenfrei.

Die eigene Privatsphäre im Blick

Für diese Methode sollen die Teilnehmenden sich zunächst fragen, wie wichtig ihnen ihre Privatsphäre ist. Dazu dient als Hilfestellung ein Online-Abstimmungs-Tool, wie zum Beispiel UmfrageOnline. Mit diesem lassen sich Fragen stellen, die sich mit dem Erleben der eigenen Privatsphäre beschäftigen. Die Teilnehmenden können online auf einer Skala angeben, wie wichtig ihnen welche Aspekte sind oder wie schwerwiegend für sie welche Art von Privatsphären-Verletzung ist.

Anschließend sollen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen damit beschäftigen, welchen Rechten sie bei der Nutzung von alltäglichen Apps wie Whatsapp, Snapchat usw. zugestimmt haben. Dabei können sie die Materialien von Klicksafe nutzen, die auf der Website Mekomat unter Dein Vertrag mit WhatsApp, Dein Vertrag mit Netflix, Dein Vertrag mit Tiktok, Dein Vertrag mit Snapchat, Dein Vertrag mit Spotify, Dein Vertrag mit Instagram vorgestellt werden. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem der Materialien und präsentiert es. Die Ergebnisse lassen sich auf Plakaten im Gruppenraum oder virtuell sammeln und dokumentieren.

Wie privat bin ich online?

„Nothing to Hide“ zeigt, welche Informationen sich aus der im Hintergrund laufenden Datenerfassung durch Bewegungsprofile etc. generieren lassen. Allerdings stellen Nutzer:innen einige Informationen auch bewusst und geplant ins Internet, beispielsweise über ihre Profile in den Sozialen Medien und ihre dortigen Beiträge. In dieser Übung sollen die Teilnehmenden recherchieren, welche Informationen sie über sich selbst im Internet herausfinden können. Dafür eignet es sich am besten, den Inkognito-Modus zu verwenden. Je nach Zusammensetzung der Gruppe können sich die Teilnehmenden in Paaren oder Kleinstgruppen zusammentun und ein Informationsprofil der anderen Person bzw. Personen erstellen.

Im Anschluss erfolgt eine gemeinsame Reflektion, wie es sich angefühlt hat, nur über selbst geteilte Informationen so viel über sich herausfinden zu können. War den Teilnehmenden im Vorhinein schon klar, wie viel über sie zu finden ist? Außerdem überlegt die Gruppe gemeinsam, wie man beim Veröffentlichen seiner Daten mehr Privatsphäre wahren kann. Am Ende soll die Frage gestellt werden, ob die Teilnehmenden anschließend ihr Verhalten ändern werden.

Für wen?

Jugendliche ab 13 Jahren, Erwachsene

Bezugsmöglichkeiten

Der Film ist auf Youtube frei verfügbar.

Fazit

„Nothing to Hide“ ist ein spannender Dokumentarfilm, der die omnipräsente Digitalität in neuem Licht analysiert. Die Gedanken der Expert:innen und die Erfahrungsberichte der Personen, die sich schon in expliziter Überwachung befunden haben, sind aufschlussreich. Ebenso verhält es sich mit der Analyse des Experiments. Die Meinung der Filmmacher:innen ist klar zu erkennen. Die Gefahren der Massenüberwachung und Datensammlung und die potentiellen negativen Konsequenzen werden drastisch dargestellt. Der Film will sein Publikum dazu motivieren, sich zu engagieren und gegen Massenüberwachung und Datensammlung vorzugehen.

Pingback: Woran wir gerade arbeiten - Juni 2024 | Clearingstelle Medienkompetenz